Te explicamos qué significa la frase "pienso, luego existo" que formuló el filósofo René Descartes. Además, las críticas que recibió, sus objeciones y más.

¿Qué significa “Pienso, luego existo”?

La frase “Pienso, luego existo” se refiere a que no se puede pensar sin existir. Por eso, si una persona está pensando, eso necesariamente significa que existe.

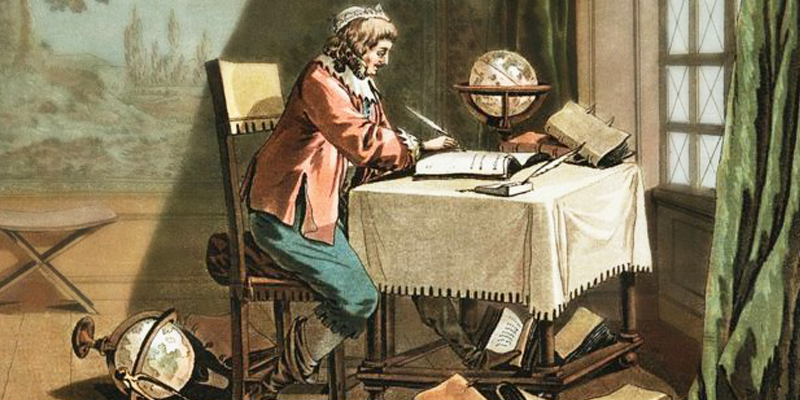

Esta afirmación pertenece al filósofo y matemático francés René Descartes (1596-1650) y fue formulada por primera vez en su libro Discurso del método (1637). Representa un quiebre en la filosofía occidental, puesto que da inicio al racionalismo europeo. Por ello Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna.

Esta frase, conocida como el “cogito cartesiano” por su formulación en latín (cogito ergo sum), es el punto de partida de toda la filosofía de Descartes. Se trata de la primera certeza evidente que da respuesta a la duda metódica.

La duda metódica es el procedimiento que usa Descartes para alcanzar la verdad, y consiste en dudar de todo lo que se conoce. Cuando algo es dudoso, se lo suspende hasta que se pueda comprobar su verdad. Solo las cosas que son claras y distintas a las demás pueden resistir a la duda. Por eso, la primera certeza evidente es “Pienso, luego existo”, que para Descartes es una idea clara y distinta.

El cogito cartesiano, también llamado ego cogito, aparece en varias de las obras de Descartes. Además de Discurso del método, se retoma en Meditaciones metafísicas (1641) y Principios de la filosofía (1644).

Ya sea a favor o en contra, toda la filosofía posterior a Descartes ha tenido que tomar postura sobre el ego cogito. Incluso desde el momento de su formulación y publicación, el “Pienso, luego existo” fue sometido a críticas y pruebas por parte de sus contemporáneos. Muchas de estas objeciones fueron recogidas por el mismo Descartes, quien las publicó al final de la primera reedición de Meditaciones metafísicas junto con las posibles respuestas a cada una de ellas.

Se puede existir sin pensar, pero no se puede pensar sin existir. Por eso se dice que la existencia es la condición para que surja el pensamiento. Por otro lado, sin pensamiento no hay conocimiento de la existencia: solo en el momento en que estoy pensando descubro que existo y, entonces, puedo afirmar que pienso.

- Ver además: René Descartes

Contexto de la frase “Pienso, luego existo”

De todas las contribuciones de Descartes a la filosofía, las más importantes son la duda metódica y la frase “Pienso, luego existo”.

Uno de los objetivos filosóficos que Descartes persiguió durante sus investigaciones fue la posibilidad de dar con una verdad que fuera considerada como una “primera” verdad. Así, buscaba un fundamento certero y evidente por sí mismo, que no dependiera de ninguna otra cosa para dar inicio al pensamiento.

Para lograr esto, Descartes utilizó como método la duda metódica o “hiperbólica”: una manera de dudar exagerada. En este sentido, se propuso no aceptar como verdadero nada que no fuera claro y evidente por sí mismo: todo aquello de lo que se pudiera dudar, al menos en parte, no podía ser considerado como verdadero.

Descartes puso en duda, por ejemplo, que el conocimiento que se origina por medio de los sentidos, y también el que se origina por medio de la razón, como las matemáticas y la lógica. Al llevar el método de la duda al extremo, comprendió que todas sus opiniones podían cuestionarse y, con ellas, todo el conocimiento con el que contaba hasta entonces.

En este contexto, surge el ego cogito, el “yo pienso”, como una respuesta al escepticismo que genera la duda. La frase “Pienso, luego existo” aparece como la primera verdad evidente sobre la que Descartes construirá todo conocimiento futuro, puesto que se trata de la primera certeza: quien está pensando, para poder hacerlo, debe existir, y por lo tanto, al descubrir que piensa, existe.

Antes de la frase “Pienso, luego existo”, hubo otras fórmulas que también expresaban la idea del cogito ergo sum cartesiano. Por ejemplo, en el siglo V, San Agustín sostuvo: “Si me equivoco, existo” (Si fallor, sum). A esta fórmula se la conoce como el cogito agustiniano.

Explicación de la frase “Pienso, luego existo”

El ego cogito aparece como una solución al problema que trajo la duda cartesiana y consiste en una verdad clara y distinta.

Para Descartes, los criterios para dar con la verdad son la claridad y la distinción. Llama clara a la idea que se presenta a la persona que reflexiona y llama distinta a la idea que es precisa y diferente a las demás.

Así, “Pienso, luego existo” no es un razonamiento en el que el acto de pensar sea una premisa y el de existir su conclusión. Tal como explica Descartes, esta frase debe tomarse como una primera verdad en su conjunto. Si fuera un razonamiento, aun cuando fuera uno abreviado, no podría ser una primera verdad, ya que dependería de otras verdades anteriores. Por eso siempre es presentado como una única formulación: cogito ergo sum.

Para Descartes, el pensar es el hecho mismo de la autoconciencia, es la constatación inmediata e intuitiva del hecho de existir: si está dudando, debe necesariamente existir, ya que no podría dudar si no existiera. Gracias a la duda, se puede pasar al pensamiento y, de este modo, afirmar que al pensar se existe. Por eso lo único indudable es el hecho de estar dudando, dado que toda acción (incluido el pensamiento) supone un sujeto que la realiza, es decir, un “yo”.

El carácter temporal del ego cogito

Al afirmar que existe, Descartes se pregunta durante cuánto tiempo lo hace, y la respuesta es que lo hace todo el tiempo que dure su pensar. Así, la temporalidad aparece en el ego cogito para marcar que, justamente, no hay tiempo entre el pensar y el existir.

Esto significa que estas acciones ocurren en simultáneo: pensar y existir se dan a la par, como conjunto, dado que entre la percepción de pensamiento y la percepción de la existencia no hay una operación mediada ni pasos que se den de manera sucesiva.

La naturaleza del ego cogito

La otra pregunta que se plantea Descartes cuando descubre que existe es qué clase de cosa es. Frente a esto, ofrece algunas posibles respuestas, como que es un cuerpo, un hombre y un animal racional, pero todas son descartadas y se queda con la idea de que es una “sustancia pensante” (sum res cogitans, en latín), es decir, una cosa que piensa. Esto, afirma, es lo único que puede saber de sí mismo y, a partir de allí, comienza el camino para conocer el mundo.

Críticas y objeciones al “Pienso, luego existo”

El cogito cartesiano o ego cogito, es decir, la frase “Pienso, luego existo”, ha sido objeto de diversas críticas y objeciones. Las más frecuentes se centraron en los siguientes puntos:

- La interpretación lógico-formal. Argumenta que el cogito es un silogismo (una fórmula lógica) abreviado, donde la premisa mayor (pienso) garantiza la verdad de la conclusión (existo), y que esto deriva en un círculo vicioso.

Descartes responde a esta objeción afirmando que cuando se está frente al cogito ergo sum se lo percibe como una noción primaria, es decir, que no es extraída de ningún silogismo, puesto que las dos acciones se dan en simultáneo. - La interpretación psicológica. Argumenta que el cogito es la constatación de un hecho psicológico cuya posibilidad se da solo mediante la introspección. Esto significa que la autoconciencia es el simple acto de darse cuenta de un proceso psíquico, y no de la existencia.

Descartes responde a esta objeción diciendo que no habría concordancia entre un hecho psicológico e individual y el cogito como una verdad necesaria para quienes usan el método de la duda y quieren construir conocimiento desde cero.

Sigue con:

Referencias

- Descartes, R. (1904). Meditaciones metafísicas (Vol. 22). Dirección y Administración.

- Descartes, R. (2004). Discurso del método. Colihue.

- Gómez, A. A. (1968). El sentido del “cogito” cartesiano, según Heidegger. Revista de Filosofía, 27(104), 91.

- Muñoz, S. V. (1950). El cogito cartesiano. Revista de Filosofía, 1(4), 532-534.

- Rojas Cuautle, A. M. (2011). Constitución epistemológica del cogito cartesiano. Andamios, 8(16), 241-260.

¿Te fue útil esta información?

Sí No¡Genial! Muchas gracias por visitarnos :)